Dieser Artikel ist eine Zweitveröffentlichung eines Artikels auf dem Blog Iranherz . Herzlichen Dank, Nida Banou!

Wer von uns kennt es nicht? Am Anfang hingen wir unseren iranisch-stämmigen AktivistInnen und JournalistInnen an den Lippen und waren dankbar für jede Information und Orientierung, die sie uns gaben. Aber heute wünschen sich viele von uns, dass die Mehrheitsstimmen unserer Landsleute nicht gekappt würden. Sie brauchen den angemessenen Raum, den sie verdienen. Neben dem Guten, das die Berliner AktivistInnen vollbracht hatten, bleibe ich heute noch immer mit einer unbeantworteten Frage zurück: Warum degradieren sie ihre Arbeit selbst, indem sie selektiv und lenkend auf den Informationsfluss einwirken? Aber fangen wir erst einmal von vorne an.

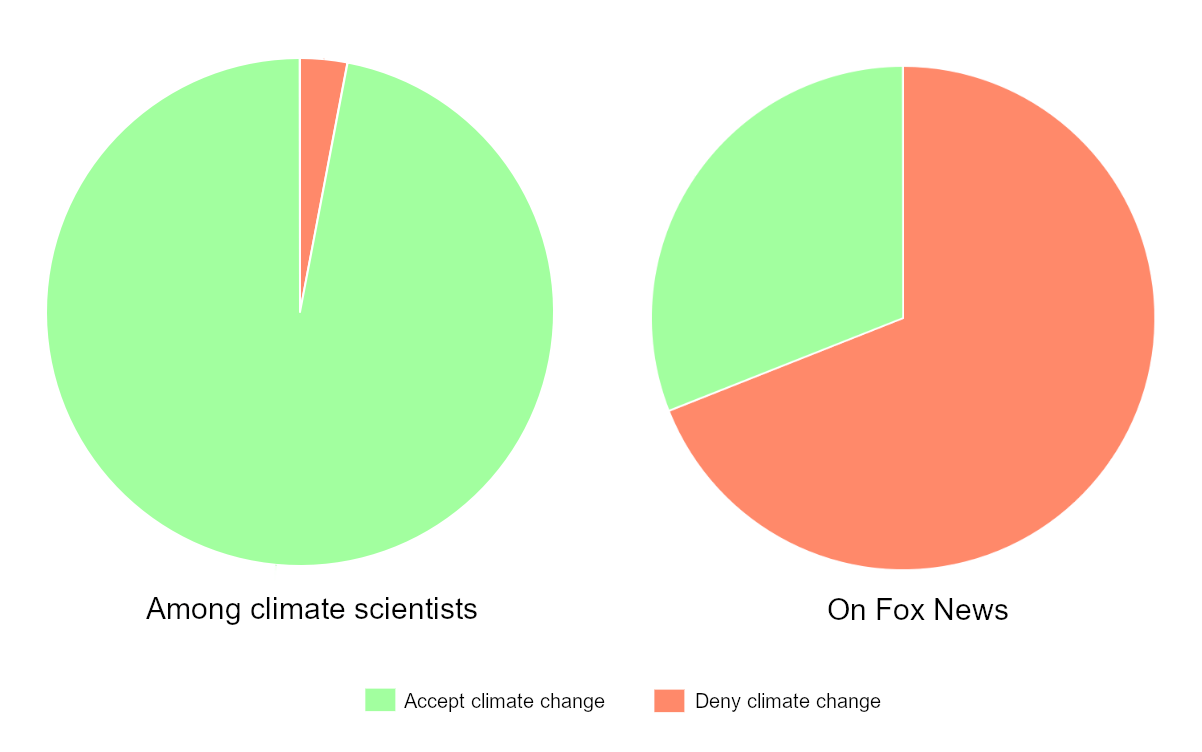

Was ist False Balance?

Von „False Balance“ spricht man eigentlich, wenn in der Berichterstattung zwei kontroverse Positionen gleichwertig dargestellt werden, obwohl sie es nicht sind. Beispiel: Wenn in einer Politrunde ein Verschwörungsideologe mit einer renommierten Wissenschaftlerin diskutiert, die den aktuellen Forschungsstand präsentiert, aber beide Meinungen als gleichwertige hingestellt werden, entsteht eine False Balance, also eine verzerrte Gewichtung. Dabei arbeitet die Wissenschaftlerin evidenzbasiert, der Verschwörungstheoretiker jedoch ideologisch verklärt.

False Balance im Kontext der Iran-Revolution

Was jedoch im Kontext der Iran-Revolution geschieht, gleicht nicht einmal dem oben genannten Beispiel, sondern hat noch stärker verzerrende Ausmaße bezüglich der gesellschaftspolitischen Realität des Iran: Einige Meinungen bekommen nämlich nahezu gar keinen Raum. Lediglich bestimmten „ExpertInnen“ wird Redezeit gegeben.

Diese bestehen vorwiegend aus den Regime-Apologeten und Lobbyisten einerseits und den politischen InfluencerInnen, AktivistInnen, JournalistInnen andererseits, die alle aus dem „linken“ bis „altiranisch-linkem“ Spektrum kommen und deshalb wesentliche Prozesse der IranRevolution nicht erwähnen oder akkurat einordnen (wollen).

Sie wiederholen problematische Narrative, andere Informationen werden gar nicht erst vermittelt und verursachen durch ihre Nichterwähnung maßgebliche Negativeffekte. Manche dieser Narrative überschneiden sich sogar – ob gewollt oder nicht – mit den Narrativen der IR-Apologeten und -lobbyisten (IR steht für Islamische Republik, Anmerkung der Redaktion), leiden also unter einer Überbetonung von ethnischen Minderheiten, übermäßige Befassung mit „Separatismus“, Angsterzeugung vor Bürgerkrieg und Diffamierung von PahlavistInnen.

Die Folgen von problematischen Narrativen oder bewusst Ungesagtem

Punkt 1:

Die unkritische Übernahme von Wörtern wie „Iranisches Regime“, „Iranische Revolutionsgarden“, „iranisches Gericht“ führen zur Zementierung des Feindbilds Iran ohne jegliche Einordnung und Differenzierung. Alles, was mit Iran zu tun hat, wirkt schlecht und aggressiv. Auch IranerInnen selbst. Ein solches Bild bietet einen nahrhaften Boden für die Streuung von Vorurteilen, wie beispielsweise IranerInnen seien Antisemiten oder hassten Minderheiten. Die Wahrheit ist jedoch, dass die ständige Distanzierung von der Islamischen Republik uns in Fleisch und Blut übergegangen ist. Die Anerkennung dieser Distanzierung ist unser größter Kampf – und der größte Schmerz ist, wenn diese Bemühung einfach übergangen wird. Ferner nennen sich die Revolutionsgarden selbst „islamisch“. Die Islamische Republik hat sich ihren Namen selbst gegeben.

Warum wird diese Tradition der westlichen Framings von Iran-ExpertInnen einfach kritiklos übernommen? Die Gründe sind von Person zu Person unterschiedlich. Eines halten wir fest: Jemand wie Schilan Kurdpour verfolgt dabei andere Ziele als eine sich am Framing orientierte Person ohne Hintergedanken, beides ist jedoch gefährlich.

Punkt 2:

Der erste Punkt in Kombination mit der Überbetonung von „ethnischen Minderheiten“ und „Unterdrückung der Kurden durch das iranische Regime“ führt zur Konstruktion eines falschen Bildes von „Iraner vs. Minderheiten“. Iran ist per definitionem ein Vielvölkerstaat (Luren, Perser, Azaris, Bakhiyaris, Belutschen, etc.). Wir haben aber auch ethnische Minderheiten im Machtapparat der Islamischen Republik. So ist Khamenei, der Oberste Führer, teilweise Azari-„Iraner“.

Punkt 3:

Eine kaum vorhandene kritische Auseinandersetzung mit Regimelobbyismus trotz renommierter Journalismustätigkeit führt zur mangelnden Aufklärung der deutschen Zivilbevölkerung, der Politiker-Riege und auch der Diaspora, obwohl das journalistische Pflicht sein sollte. Folglich werden BürgerInnen und PolitikerInnen nicht gegen Lobbyisten-Narrative geimpft. Die deutsche Außenpolitik kann sich so keinem Wandel unterziehen bzw. kann seine fehlende Bereitschaft mit Unwissenheit und „Naivität“ begründen.

Punkt 4:

Eine starke und teilweise ausschließliche Reduktion der iranischen Revolution auf eine „feministische Revolution“, führt zur Blindheit für das Leiden und die erbrachten Opfer von Männern, Kindern, der Natur und der Tierwelt. Gleichzeitig reduziert sie die Revolution auf das Element des Zwangshijabs. Das kann zu einer falschen Außenwahrnehmung und bei Betroffenen zur Demotivation führen. Auf elementare Themen wie Korruption, die Krake des verstrickten Machtapparats der IR und Armut wird dann weniger eingegangen.

Wenn Nicht-IrankennerInnen dann Fotos von Hijab-losen Frauen auf den Straßen sehen, könnten sie denken, die Revolution sei gewonnen, den IranerInnen gehe es nun gut. Genau das ist das Ziel von ReformistInnen und LobbyistInnen.

Punkt 5:

Eine unangemessen hohe Anzahl von (Re-)Posts von Frauen ohne Hijab, tanzenden Menschen, relaxt feiernden Straßenmusikern führt in der Außenwahrnehmung zur falschen Schlussfolgerung, im Iran hätten sich die Zustände verbessert, die Frauen hätten ihr Ziel erreicht, die Revolution sei „erfolgreich beendet“ und der politische Wandel, also „Reformen“, seien im Anmarsch.

Ich bemängele nicht, dass vereinzelt solche Posts geteilt werden, denn meistens gehen diese Aktionen mit viel Mut und Risiko einher. Aber wenn ein deutliches Übergewicht gegenüber den fundamentalen Themen des iranischen Leids entsteht (und das tut es bei einigen AktivistInnen), dann kann das zu negativen Folgen in der Außenwahrnehmung und zur Wiederholung von Regime-Propaganda führen.

Punkt 6:

Die übermäßige Erwähnung von „ethnischen Minderheiten“ vs. „Perser/Iraner“ ist zum einen ein falsches Framing („Iraner“ ist per definitionem eine Bezeichnung für die Vielvölkeridentität, „Perser“ ist ein Teil von „Iranischen Völkern“). Zum anderen führt dieses Framing zur medialen Befeuerung des IR-Narrativs, iranische Kurden, Belutschen, usw. seien Separatisten und müssten hart bekämpft werden.

Ebenfalls gefährlich ist, einer separatistischen Kurdin ohne Bezug zu Iran oder gar mit deutlich vernehmbarer Abneigung zum Iran Raum zu geben (Plenum, ganzes Kapitel in einem Iranbuch, etc.) und somit das IR-Narrativ in den Köpfen der IranerInnen stärken und anfällig für IR-Propaganda zu machen.

Zudem entstehen Frust und Spaltung, weil sich durch die Betonung von bestimmten Ethnien andere Ethnien oder Gruppierungen wiederum ungesehen fühlen. Eine Betonung der gemeinsamen Identität und einer nationalen Revolution hingegen ist alles-integrierend und fördert den Zusammenhalt und das gegenseitige Mitfühlen.

Punkt 7:

Die überproportionale Befassung mit politischen Gefangenen des eigenen (und somit linken) politischen Lagers, demgegenüber eine tendenziell unterproportionale Befassung mit politischen Gefangenen, die Pahlavistinnen oder (konstitutionelle) Monarchisten sind, führt zu lauten Gegenreaktionen und Spaltung.

Wenn JournalistInnen und AktivistInnen zwar die Ethnie überbetonen, aber nicht gleichzeitig Erwähnung findet, dass es unter der Islamischen Republik auch härtere Gangarten gegen spezifische politische Einstellungen gibt (z.B. gegen Monarchisten), bemerken das genau diese betroffenen Gruppen und steuern harsch dagegen an. Auch hieraus entsteht emotionaler Gegenwind, Spaltung und das Gefühl der Ohnmacht, die dann wiederum von ebenjenen Iran-ExpertInnen als „Radikalität“ stigmatisiert werden, ohne hierbei eine Teilverantwortung auf sich zu nehmen.

Punkt 8:

Die bewusste Generierung des allgemeinen Eindrucks von Pahlavisten und Monarchistinnen als „Minderheit“ im Iran, obwohl es sich nach mindestens zwei voneinander unabhängigen Studien, um die größte Anhängerschaft handelt, führt zu harschem Gegenwind. Was passiert, wenn man stummgeschaltet und unsichtbar gemacht wird? Man fühlt sich wütend und machtlos, die SupporterInnen in der Diaspora gehen dagegen vorwurfsvoll an. Auch hier ist Spaltung und Streit vorprogrammiert und evident.

Punkt 9:

Die bewusste Negativ-Verknüpfung zwischen Shahzadeh Reza Pahlavi mit einer „Diktatur“ führt zu ständiger Gegenreaktion, Rechtfertigung und Misstrauen gegen andere Gruppierungen. Die vormals bestehende Bereitschaft, mit dem weiten Spektrum von links bis konservativ zusammenzuarbeiten, sinkt auf beiden Seiten. Der Zusammenhalt wird dadurch massiv erschwert.

Punkt 10:

Die bewusste und von einzelnen gar hass-induzierte Negativ-Verknüpfung von Pahlavi-Supportern mit „Faschisten und Rechtsradikalen“ führt zu Rechtfertigungsdruck und Frustrationen, die von den destruktiven UrheberInnen sodann als „Radikalität“ aufgegriffen werden.

Dass es hierbei um eine Reaktion auf emotionale Gewalt gegen eine politisch aktive Gruppe ohne Reichweite geht, wird leider vom ganzen AktivistInnen und JournalistInnen-Circle abwinkend in Kauf genommen.

Auf eine Distanzierung von radikalen Personen im eigenen Circle, warten wir noch heute. Im Zuge der Rechtfertigung gegen den Überhang einer destruktiv eingesetzten Reichweite, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit für aggressive und irrationale Botschaften, die einer selbsterfüllenden Prophezeiung gleichen.

Beispiel: „Ah schaut an, wie laut und aggressiv er ist, also haben die InfluencerInnen doch Recht: Pahlavi-Supporter sind radikal, also ist Shahzadeh radikal.“ Mit diesen destruktiven Auswirkungen spielen einzelne Personen aus diesen Kreisen, um Stimmen politisch zu diffamieren und deren Stimmen zu ersticken.

Punkt 11:

Das unkritische Liken und Retweeten einiger AktivistInnen in Bezug auf die oben genannten Aussagen ist unprofessionell, moralisch fragwürdig und deutet auf eigene radikale Ansichten hin. Die fehlende Bereitschaft zu differenzieren, wirkt sich negativ auf den Zusammenhalt und somit auf die Schlagkraft unserer Diaspora aus.

Hier ein sehr aktuelles Beispiel: Es gab eine Art Berlin-Kundgebung am MahsaDay. Eine der Aktivistinnen postete eine Story mit Herzchen auf Instagram, auf dem Sowjet-, Kommunisten-, Kurden- und mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar eine PKK-Flagge zu sehen war, aber die nationale Flagge des Irans selbst nicht zu sehen war. Sowohl die damalige Sowjet-Union als auch kommunistische und Anti-Schah-Propaganda im Iran sind Teil der historischen Zerstörung unserer Nation. Würde dieselbe Aktivistin jemals Herzchen auf einer Story machen, wenn dort AfD-Banner ersichtlich wären?

Abschließende Gedanken

Die Konflikte der deutschen Diaspora zwischen den altiranischen Linken (und ihrer Kinder) und den PahlavistInnen und MonarchistInnen (und ihrer Kinder) lassen sich zwar nicht ausschließlich auf die False Balance in den hiesigen Medien zurückführen, aber Letztere wirken sich eskalierend und schmerzhaft auf verkrustete Wunden aus.

Der Hauptkonflikt ist alt und basiert auf den Folgen von starken Traumata, wahrgenommenem Verrat, mangelnder Problemeinsicht und fehlender Verantwortungsübernahme für die Katastrophe um die Islamische Revolution 1979. Während die altiranischen Linken und ihre Kinder noch von der ihnen „geraubten Revolution“ sprechen, werfen die PahlavistInnen und MonarchistInnen ihnen vor, das Land und unzählige Leben bis heute ruiniert zu haben. Sie fordern Verantwortungsübernahme für die Auswirkungen ihrer anti-iranischen Ideologie.

Demgegenüber sagen die altiranischen Linken, dass eine Revolution nicht notwendig gewesen wäre, wenn der Schah kein Diktator gewesen wäre. Darauf reagiert die andere Seite mit dem Vorwurf, dass der Schah nicht hätte hart durchgreifen müssen, wenn die Zweige der Tudeh-Partei und die Islamisten keine Anschläge auf unschuldige Menschen und den Schah und seine Familie verübt hätten. Außerdem habe er versucht, die Islamische Republik zu verhindern. Aus diesem emotional hochverstrickten Kreislauf der Wut und des Schmerzes kommen auch die heutigen Generationen nicht heraus.

Und dennoch gab es ein Momentum, in dem alle ernsthaften Regime-Umstürzler der Diaspora dazu in der Lage waren, alte Grabenkämpfe fallen zu lassen und das gemeinsame Trauma dazu zu nutzen, um auf die Straße zu gehen. Wenn auch nicht in jedem Fall Hand in Hand, so doch nebeneinander.

Das war die Geburtsstunde einer wahrhaftigen Hoffnung, dass es dieses Mal so weit ist und dieser revolutionäre Vorstoß aus einem anderen Stoff gewebt wurde als vorher. Mit diesem gemeinsamen Fokus gelang es uns plötzlich, über unseren tief verankerten Streit hinwegzusehen. Der Versuch, mit einer sehr diversen Exil-Allianz eine vielseitige Opposition zu bilden, zeigte sich ebenfalls als fragiler Hinweis auf eine neuen Ära.

Als hier aber im Laufe der Zeit erkannt wurde, wie groß die Anhängerschaft von Shahzadeh Reza Pahlavi wirklich ist, kamen erste Verunsicherungen auf: der Ton unserer Informationsquellen (JournalistInnen, AktivistInnen, ExpertInnen) veränderte sich, er wurde tendenziöser, harsch stigmatisierend, und später entschied man sich in der Mehrheit für die Generierung eines blinden Flecks in Bezug auf PahlavistInnen und MonarchistInnen, man schwieg sich über sie und Reza Pahlavi aus (außer Mina Khani, sie hetzte nahtlos weiter).

Also flammte der alte Grabenkampf wieder auf. Cyberis der IR wurden zeitnah entsendet, um die Gunst der Stunde zur nationalen Spaltung zu nutzen und sie zu vertiefen. So wie jetzt, nach dem MahsaDay, wo „useful idiots“ den Job der Islamischen Republik erledigen und sich dafür von eigenen Leuten feiern lassen, weil sie irgendein dummes Magazin dazu bewogen haben, den Schund zu veröffentlichen.

Die Frage ist: Warum wird diese Dynamik nicht unterbunden?

Wenigstens von den reichweitenstarken Profis mit großer Verantwortung muss es eine angemessene Antwort und Anpassung des eigenen Pfades geben. Mit Bekanntheit und großer Reichweite geht auch eine große Verantwortung einher. Auch wir kleinen AktivistInnen haben uns von radikalen Strömungen unserer eigenen Gruppierungen distanziert. Also wieso schafft ihr das nicht, liebe Iran-ExpertInnen, JournalistInnen, AktivistInnen?

Ich weiß, dass nicht jede einzelne Person in gleicher Ausprägung die ungünstigen Narrative vorantreibt. Aber ihr tretet als enges, ja gar befreundetes Team auf. Davon könnt ihr euch nicht freimachen, solange ihr das nicht abstellt. So einfach ist das.

Solange dies nicht geschieht, wundert euch nicht über wohlwollende, aber auch harsche Kritik. Und wundert euch vor allem nicht über den Vertrauensverlust, mit dem ihr nachweislich zu kämpfen habt – und das nicht nur unter den „PahlavistInnen“. Auch andere, euch politisch nahe, Gruppen beschweren sich inzwischen im Minutentakt und stellen Fragen, die ihr wohl nicht beantwortet.

{Anmerkung: Die erste Version dieses Artikels schrieb ich vor dem MahsaDay. Sie war weitaus versöhnlicher, sie umschrieb einige Aspekte freundlicher, aber auch mit Weichzeichner-Effekt. Doch was nach dem MahsaDay geschah, ließ mich diesen Artikel deutlicher und gerichteter formulieren. Irgendwann reichen diese Verletzungen auch. Wir reden hier nicht über kindlichen „Beef“ zwischen privaten Personen, sondern über die Medienprofis vs. IranerInnen ohne Reichweite, die gebasht werden. Wir reden hier auch nicht von einer gescheiterten Liebesbeziehung, sondern über das Wohl eines ganzen Landes – und das Stummschalten eines eingekesselten als Geisel genommenen Volkes, das nach einer ganz bestimmten starken Oppositionsfigur ruft, während diese Rufe gleichzeitig erstickt werden, weil wir, die wir es uns zur Aufgabe gemacht haben, ihre Stimmen zu sein, ebenfalls erstickt werden.}