Vor einigen Wochen suchte eine Naturkatastrophe moderner Prägung sowohl Tunesien als auch Ägypten heim: die Regierung ließ die Datenleitungen kappen. Durch diese drastische Maßnahme sollte Druck von den Machthabern genommen werden. Man versuchte zu verhindern, dass Berichte von den Demonstrationen nach außen dringen. Im Inland sollten sich die Unzufriedenen nicht mehr über Proteste austauschen und koordinieren können.

Nun sind DSL-Verbindungen sowie digitale Mobilfunknetze nicht zufällig so beliebt. Die heute nicht nur Krisengebieten verbreiteten Techniken bieten schnelle und zuverlässige Netzanbindung, die jeder mit geringem Aufwand und ohne tiefes Verständnis nutzen kann. Fallen diese Kommunikationskanäle aus, muss man auf andere Techniken zurück greifen. Dieser Rückgriff wird auf jeden Fall eine geringere Geschwindigkeit mit sich bringen, teurer sein als die Standardlösungen und meistens auch ungleich aufwändiger aufzusetzen. Doch in den allermeisten Fällen wird es möglich sein, mit Hilfe von Freunden im Ausland die Kommunikation aufrecht zu erhalten. Dieser Artikel beschreibt einige Lösungen, um bei einem Komplettausfall des Internets ein Minimum von digitalem Datenverkehr aufrecht zu erhalten. Die hier vorgestellten Techniken sind von gestern, von heute, und geben einen Ausblick auf die Technik von morgen. Allen gemein ist, dass sie weniger der one-to-many Kommunikation wie auf Twitter und Facebook dienen, sondern eher eine Punkt-zu-Punkt Verbindung darstellen, und sich darauf verlassen, irgendwo auf der Welt einen zuverlässigen Partner zu haben, der für den weiteren Datenfluss sorgt.

Modemeinwahl

Viele Piraten in Deutschland schufen nach einem Aufruf in der Aktiven-Liste hin eine Möglichkeit, sich mit einem Modem über eine normale Telefonleitung ins deutsche Internet einzuwählen. Ähnliche Einwahlknoten wurden auch in Schweden und Frankreich geschaffen. Wir wissen, dass die schwedische Nummer ständig besetzt war, die Jungs in Frankreich (FDN) viele Einwähler aus Ägypten hatten und auch in Deutschland immer wieder Anrufe auf der Nummer ankamen. Da solche Verbindungen heutzutage immer über Satelliten laufen, sind die Latenzen hoch, die Datenraten erreichen nur in Ausnahmefällen das theoretisch mögliche Maximum von 33.6 KBit/s. Mit welcher Geschwindigkeit sich die Modems unterhalten ist auch davon abhängig, wie gut die jeweiligen Geräte mit Knacken, einem Echo oder Rauschen auf der Leitung umgehen können. Hier gibt es große Unterschiede. In den 90-er Jahren, der großen Ära der Modems, waren in den Computerzeitschften ständig Testberichte abgedruckt, die auch diesen Aspekt berücksichtigten.

Generell ist die Einstiegshürde zur Modemnutzung sehr niedrig, denn ein Modem liegt bei vielen Piraten noch im Keller. Damit ist immerhin eine richtige Internetverbindung möglich. Allerdings bringt sie hohe Telefonkosten für den Anrufer mit sich, sodass sich nur wenige die Einwahl leisten können. Bei der Modemnutzung muss die Welt in Analogleitungen und ISDN unterteilt werden. Ein Modem kann nur an analoge Leitungen angeschlossen werden. Wer ISDN nutzt. benötigt einen ISDN-Terminaladapter, über den Daten zu einem anderen ISDN-Adapter übertragen werden. Da es auf der Welt unterschiedliche ISDN-Varianten gibt, ist nicht immer garantiert, dass die Umsetzung funktioniert. Einen Versuch ist es auf jeden Fall wert.

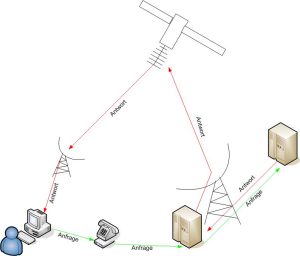

Satelliten

Internet per Satellit wird seit über einem Jahrzehnt für Privatpersonen angeboten. Dabei werden die Datenpakete für den PC huckepack über einen Fernsehsatelliten verbreitet. Eine kleine Zusatzschaltung im Antennenkabel, das die TV-Parabolantenne mit dem Fernseher verbindet, filtert die Daten aus und liefert sie zum Rechner. Für den Upstream gibt es zwei Varianten: entweder über eine Einwahlleitung und Modem bzw. ISDN zum Internetanbieter, oder über einen kleinen Sender und einer zusätzlichen Parabolantenne zum Satelliten. Die Modemlösung ist sehr einfach, setzt aber voraus, dass wenigstens das Telefon funktioniert. Die Variante mit eigenem Sender ist entsprechend teurer in der Anschaffung, auch teurer in den monatlichen Kosten für den Internetanbieter. Dafür ist zumindest der Downstream sehr schnell und kommt je nach Auslastung nah an eine DSL-Leitung ran.

Funkkommunikation

Begibt man sich in den Bereich der Funkkommunikation via Kurzwelle (KW), muss zwischen einem richtigen TCP/IP-Zugang und Lösungen unterscheiden, die zwar digitale Daten Daten versenden können (z.B. einen Text oder Bilddaten in 0 und 1 kodiert auf die Antenne geben) aber kein Netzwerkprotokoll an sich darstellt. Nun ist die Kommunikation über KW einigen Einschränkungen unterworfen, sodass Experimente auf diesem Gebiet nur als letzte Möglichkeit bezeichnet werden können

- Sender sind leicht anzupeilen

- kaum Möglichkeiten legal zu senden

- Ausbreitungsbedingungen schwanken stark

- Bandbreiten (Übertragungsraten) sind klein

- Technik u.U. aufwändig

Es gibt unterschiedliche Ansätze digitale Daten über Funk zu verbreiten. Jedes Protokoll ist auf eine Anforderung hin optimiert, und versagt, wenn andere Rahmenbedingungen die Funkausbreitung beeinflussen (Phasenfehler, Fading, Echo etc).

Packet-Radio, Pactor und Amtor

Alle drei sind Protokolle, die von Funkamateuren entwickelt wurden. Bei Packet-Radio kommt ein angepasstes X.25-Protokoll von ISDN zum Einsatz, das AX.25 Protokoll, das Besonderheiten der Funkausbreitung berücksichtigt. Seine Stärken spielt das Protokoll nicht im Kurzwellenbereich, sondern auf höheren Frequenzen aus. Allerdings wird Packet-Radio auch von CB-Funkern bei 27 MHz eingesetzt. Sowohl diese Frequenz als auch die Beschränkung auf maximal 4 Watt Sendeleistung beschränkt die Reichweite. Allerdings kann Packet-Radio mit Hilfe von Digipeatern, also digitalen Relaisstationen, Pakete wie an einer Eimerkette weiterreichen. Mit dieser Vernetzungstechnik werden letztlich auch große Stecken überwunden – vorausgesetzt es gibt tatsächlich eine Kette von miteinander verbundenen Digipeatern bis zum Ziel. Tatsächlich packt jede Zwischenstation etwas Latenz auf die Laufzeit eines Paketes drauf. Während im Internet Ping-Zeiten von wenigen ms normal sind, kann sich das bei Packet-Radio mit mehreren Hops auf einige Sekunden summieren. Mit einigen Tricks können TCP-Pakete in die AX.25-Pakete gepackt werden. Damit wäre ein richtiger Netzzugang möglich. Allerdings funktioniert das in der Praxis nicht gut: Da beide Protokolle ihre eigenen Mechanismen mitbringen, um verlorene Pakete erneut anzufordern, führt das Gerangel unterschiedlicher Timingparameter bei einem verlorenen Paket schnell zum Verbindungsabbruch. Für schmalbandige (vulgo: kleine Pakete) Anwendungen wie E-Mail via smtp und pop3 würde eine solch ein Netzzugang jedoch reichen. Bei Amtor und Pactor handelt es sich um Protokolle, die speziell auf die Ausbreitungsbedingungen auf KW hin entwickelt wurden. Der technische Aufwand ist stark unterschiedlich: bei PR und Amtor genügt u.U. eine kleine Adapterschaltung zwischen Funkgerät und Soundkarte. Für Pactor wird eine aufwändige Controllerschaltung benötigt.

PSK31

Bei PSK31 handelt es sich um eine Weiterentwicklung von Funkfernschreiben (eine Technik aus dem 2. Weltkrieg). Ein extrem schmalbandiges Signal transportiert Text ungefähr in der Geschwindigkeit, in der man sie eintippen kann: 31 Bit/s. Die Geschwindigkeit muss als Chance, nicht als Handicap verstanden werden. Denn mit sehr wenig Sendeleistung lassen sich große Entfernungen auch unter widrigen Umständen

überbrücken. Um eine Vorstellung für die Größenordnungen zu bekommen: mit 2 Watt Sendeleistung (entspricht in etwa der Leistung, mit der ein Mobiltelefon sendet) und einer Antenne mit den Abmessungen eines Hula-Hoop-Reifens lassen sich durchaus 2000 km und mehr überbrücken. Neben reinem Text können auch Dateien (beispielsweise Bilder) verschickt werden. Wegen der langen Übertragungszeiten und den auf Kurzwelle üblichen Störungen sollte die Dateigröße aber entsprechend angepasst sein. Für den Empfang von PSK31 wird ein Computer mit Soundkarte sowie ein Empfänger benötigt, der in der Modulationsart SSB empfangen kann. Weitere Hardware ist nicht nötig, die Soundkarte wird einfach mit dem Funkgerät verbunden.

Regionale Netze

Sind in einem Land nur bestimmte Regionen vom Internet abgeklemmt können die Lösungen vielleicht einfacher ausfallen. Die Reichweite von WLAN-Accesspoints lässt sich mit passenden Antennen um ein vielfaches rein passiv erweitern. Durch Techniken wie WDS kann eine Reihe eimerkettenähnlicher Relaisstationen aufgebaut werden. Auch Mesh-Netze sind denkbar, derzeit aber noch in einem experimentellen Stadium.

Software Defined Radio (SDR)

Notfalls geht der Empfang auf Kurzwelle ganz ohne klassisches Radio – ein Computer und eine Handvoll elektronischer Bauteile, die jeder Elektronikhändler im Sortiment führt, reichen heutzutage schon. Wie, ein Funkempfänger ohne Radio? Der technische Fachausdruck dafür lautet: Software Defined Radio (SDR). Mittels einer kleinen Adapterschaltung wird eine Antenne an die Soundkarte angeschlossen. Den Rest übernimmt die Software. Besonders leistungsfähig ist GNU Radio. Mit dieser Software kann man sein Radio aus fertigen Funktionsblöcken zusammen klicken. Laien finden im Internet fertige Zusammenstellungen, sodass man sein AM- oder FM-Radio, sogar die Software für den HDTV-Empfang, quasi als fertige Applikation aus dem Netz bezieht.

Die eingangs erwähnte Adapterschaltung kann unterschiedlich aufwändig ausfallen. Es gibt Varianten für ca. 1000€, mit denen sich alle funktechnischen Kniffe verwirklichen lassen. Für erste Empfangsversuche kann man Abstriche bei der Qualität machen und mit gerade mal 10€ einen simplen I/Q Mischer bauen (Elektroniker nehmen einen XT2206 als Rechteckgenerator, einen 74HC74 als Teiler und den 25 Jahre alten 74AC4066 als Analogschalter).

Sendebetrieb

In vielen Revolutionshandbüchern mag gleich auf Seite drei “besorgen Sie sich einen gebrauchten Kurzwellensender” stehen. Doch der Betrieb von Sendern ist in Deutschland an strenge Auflagen gebunden. Im Allgemeinen müssen Sendeanlagen eine Zulassung besitzen. Wer einen Sender ohne Zulassung betreibt macht sich strafbar. Und bringt sich selbst oder andere in Gefahr. Die Opfer ihrer eigenen Mikrowellenbastelei können davon berichten. Auch Träger von implantierbaren Geräten wie Herzschrittmacher meiden die Nähe von Sendeanlagen, da durch Einstrahlung Fehlfunktionen ausgelöst werden können. Funkamateure dürfen Sender und Empfänger selbst bauen und betreiben. Im Gesetz über den Amateurfunk sind bei den übermittelten Inhalten aber Grenzen gesetzt. Ein Funkamateur, der Revolutionsromantik über seine Sender abstrahlt riskiert seine Lizenz, denn er verstößt gegen geltendes Recht in Deutschland. Hilfe für ein Land ohne Internet geht sicher nicht als Notfunk durch. Bei den Inhalten ist der CB-Funk weniger stark reglementiert. Dafür beschränkt das Gesetz die Sendeleistung auf 4 Watt auf den bekannten Kanälen bei 27 MHz. Zudem ist als einzige digitale Betriebsart Packet-Radio zugelassen. Alles andere (ISM bei 27 MHz, 432MHz und 868 MHz) ist jedoch nicht für die Kommunikation über weite Strecken geeignet.

Wer in einem Überschwemmungsgebiet wohnt wird wissen, dass der Fluss gelegentlich in den Keller läuft. Und entsprechend vorbereitet sein: Kerzen und Streichhölzer im Schrank, hohe Regale im unteren Stockwerk, ein batteriebetriebenes Radio in der Schublade. Blogger in Staaten, die gerne mal den Netzwerkhahn zudrehen, sollten vorbereitet sein: die richtigen Einwahlnummern im Ausland kennen oder im Idealfall schon Absprachen getroffen haben, wie im Fall einer Netzsperre Informationen trotz allem ausgetauscht werden können. Wir hier in Deutschland, wo Daten weitgehend ungehindert fließen, können uns auch vorbereiten. Im einfachsten Fall durch die Einrichtung eines eigenen Einwahlservers. Anleitungen für alle gängigen und exotischen Betriebssysteme gibt es im Netz (beispielsweise für Linux und Windows ). Die Nummer (und ggf. notwendige Zugangsdaten) geht an den Koordinator Stefan Urbach stephan.urbach@piratenpartei.de. Das notwendige Modem liegt bestimmt noch im Keller 😉

Redaktionsmitglied Michael Renner

Meine Karriere als Redakteur bei der Piratenpartei startete 2009 beim Bundesnewsletter, aus dem 2010 die Flaschenpost hervorging. Im Sommer 2012 wurde ich stellvertretender Chefredakteur, Anfang 2014 Chefredakteur. Da die unzähligen Aufgaben an der Spitze der Flaschenpost einen Vollzeitjob in der Freizeit mit sich bringen, machte ich nach zwei guten, aber auch stressigen Jahren zwei Schritte zurück und gab die Redaktionsleitung ab. Die gewonnene Freizeit wird in die Familie und mein zweites großes Hobby, den Amateurfunk, investiert.