transparenz forte by Mike_gh | CC BY-NC 3.0

In den Abendstunden des 3. Aprils 2016 ließ die Süddeutsche Zeitung zusammen mit mehreren Medienorganisationen weltweit eine sprichwörtliche Bombe platzen. Im Laufe der letzten zwölf Monate bekam die Süddeutsche von einer anonymen Informationsquelle interne Dokumente einer panamaischen Kanzlei namens „Mossack Fonseca“ zugespielt. In einer unglaublichen Menge an Daten – nämlich über 2,6 Terabyte bestehend aus E-Mails, Datenbankauszügen, PDFs, Fotos und anderen Dokumenten – sollen sich Beweise dafür finden, wie weltweit Politiker, Prominente, Sportler, Waffenschieber, Drogen- und Menschenhändler und viele mehr große Summen Geld mit Scheinfirmen vor den Finanzämtern zur Seite geschafft haben.

Es ist der wahrscheinlich größte Leak bisher: In der riesigen Datenmenge tauchen bekannte Namen aus der ganzen Welt auf. Um die Spuren nachverfolgen zu können, war ein so noch nicht da gewesener Rechercheaufwand notwendig. Um diesen bewältigen zu können, arbeitete die Süddeutsche Zeitung mit dem International Consortium for Investigative Journalists (ICIJ) zusammen. Rund 400 Journalisten aus 100 Medienorganisationen verteilt über 80 Länder arbeiteten ein ganzen Jahr an den Recherchen, um am 3. April gleichzeitig die Ergebnisse zu veröffentlichen.

Doch was genau ergaben diese Recherchen? Laut den Dokumenten ist die Kanzlei „Mossack Fonseca“ dazu beauftragt wurden, im Namen verschiedener Personen sogenannte Offshore-Firmen zu gründen. Diese Firmen operieren in Ländern, die meist wenig Steuer verlangen und vom Gewinn der Firmen deswegen mehr für Inhaber und Investoren übrig bleibt. Im Grunde ist daran nichts Illegales – doch der Leak soll auch belegen, dass es sich hierbei in vielen Fällen um sogenannte Schein- oder Briefkastenfirmen handelt. Diese bieten keine wirklichen Dienstleistungen an oder stellen Produkte her, eigenen sich aber hervorragend, um darin zu „investieren“. Nimmt man das Geld für die Reinvestition aus dem Umsatz , schmälert das den Reingewinn der investierenden Firma. Für den geringeren Gewinn muss der Investor in seinem Heimatland deswegen weniger Steuern bezahlen. Das investierte Geld findet dann seinen Weg von der Scheinfirma, natürlich nur wenig oder gar nicht durch irgendwelche Steuern belastet, zurück zum Investor. Für illegale Geschäfte eignen sich solche Transaktionen besonders gut, vor allem zur Geldwäsche oder der Bestechung.

Die Namen der Kunden dieser Kanzlei beschränken sich dabei nicht nur auf Politiker. So zum Beispiel soll auch Fußballstar Lionel Messi Kunde gewesen sein. Auch fast jede größere deutsche Bank – bis auf wenige Ausnahmen wie die Sparkassen – findet man in den Daten wieder. Unterstützung finden bei der panamaischen Kanzlei anscheinend auch Waffen-, Drogen- und gar Menschenhändler. Laut dem ICIJ (Video) werden durch die Milliarden, die dabei verschleiert werden, unter anderem auch der Krieg in Syrien finanziert.

Besonders prominent in den Unterlagen sind natürlich die Namen von Politikern. Darunter sind bis zu zwölf aktuelle und ehemalige Staatschefs, zum Beispiel Petro Poroshenko (Präsident der Ukraine), Mauricio Macri (Präsident von Argentinien), H.R.H. Prince Salman (König von Saudi-Arabien) sowie Sigmundur Davío Gunnlauggson (Premierminister von Island).

Vor allem Letzterer wird mit den Informationen des Leaks schwer zu kämpfen haben. Korruptionsvorwürfe, nach denen er sich an der Bankenkrise des Jahres 2008 bereichert haben soll, gibt es schon länger. In einem Interview mit einem schwedischen Fernsehsender (Video) wurde er damit konfrontiert, dass die Offshore-Firma „Wintris“, an der er und seine Frau seit 2007 beteiligt sind, in illegale Geschäfte mit isländischen Banken verwickelt sein soll. Er behauptete, dass alle Steuern ordnungsgemäß angegeben wurden und brach das Interview in Entrüstung darüber ab, wie man ihm solche Dinge unterstellen könne – dabei wurde er nur nach der Firma gefragt. Das Interview wurde am 11. März dieses Jahres geführt – die beteiligten Journalisten wussten bereits von den Dokumenten und deren Inhalt.

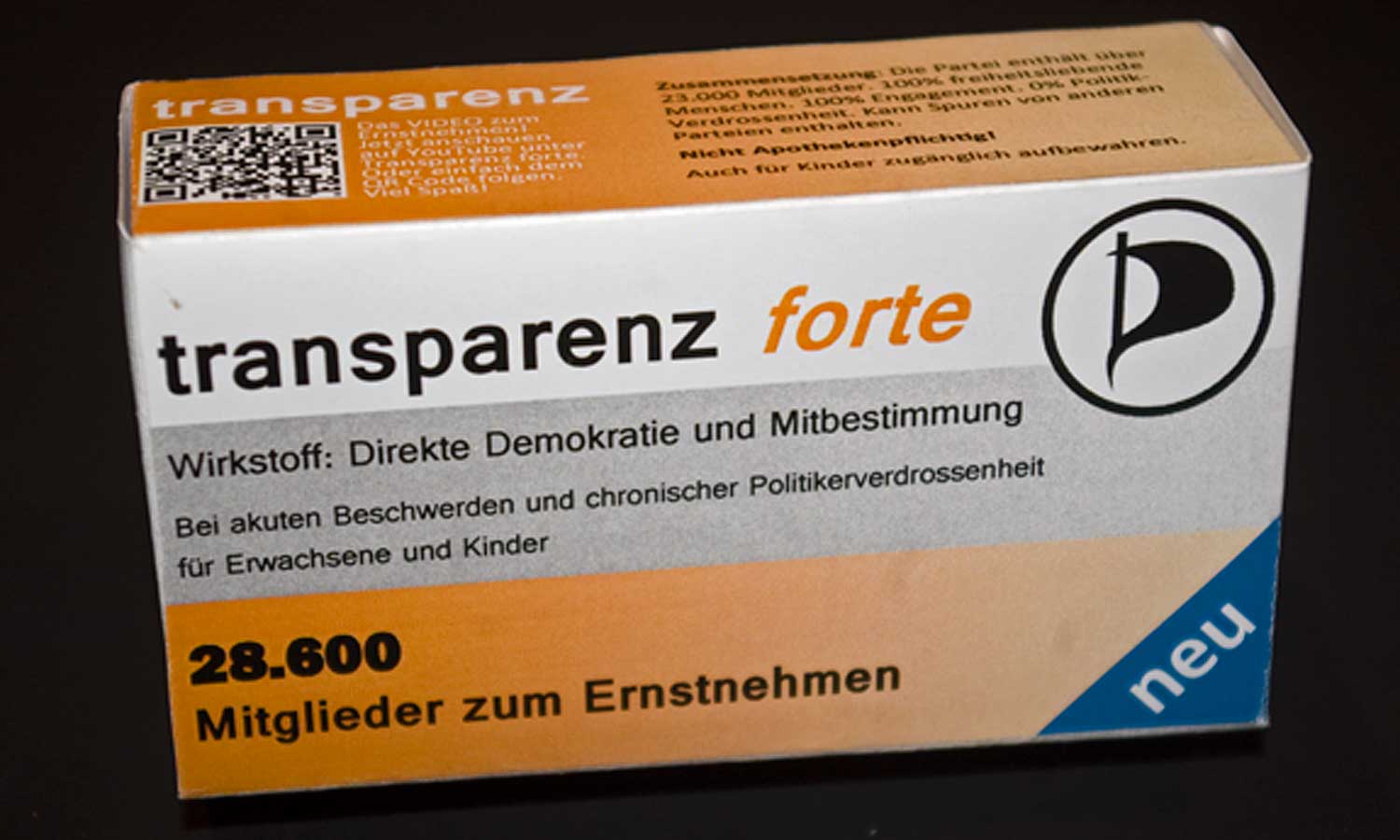

Die Isländer sind über die Korruption ihres Staatsoberhaupts natürlich alles andere als erfreut – Rücktrittsforderungen werden laut, für Montag (4. April) ist eine Demonstration in Reykjavik angekündigt. Auch Forderungen nach Neuwahlen gibt es bereits – und gerade darüber könnte sich die Piratenpartei Island freuen. Mit 36% steht sie weit vorne in den letzten Umfragen und könnte als erste Piratenpartei weltweit Teil einer Regierung eines Landes werden.

Die Veröffentlichung der Panama Papers wird die Menschen noch mehrere Wochen beschäftigen und wirft wieder einmal die Frage auf, was gegen eine solch weitverbreitete Korruption getan werden kann. Ein Weg dahin ist, besonders nach Meinung der Piraten, der transparente Staat und die Verfolgung von Korruption. Dazu gehört unter anderem auch, dass alle Politiker komplett offen legen müssen, mit welchen Firmen sie direkt oder indirekt verbunden sind.

Die Panama Papers zeigen, dass Korruption kaum ein Maß kennt. Und auch wenn dieses Mal – zumindest nach bisherigem Wissensstand – keine deutschen Politiker beteiligt zu sein scheinen, gab es auch schon in Deutschland mehr als genug Fälle. Viele davon wurden aufgedeckt, noch mehr bleiben bis heute im Dunkeln und die legale Korruption über Posten während und nach der Mandatszeit bleibt ungestraft. Wie viele Mossack Fonsecas gibt es da draußen noch?

Obwohl die Kollegen der Süddeutschen Zeitung und anderer beteiligter Medienanstalten eine wirklich exzellente Arbeit bei der Recherche geleistet haben und ihnen Anerkennung dafür gebührt, sollte es nicht der Normalfall sein, dass man sich auf Leaks und guten Journalismus verlassen muss, um Korruption aufzudecken. Gesetzlich fest verankerte Transparenz und Kontrollen, die die Politik dazu zwingt, offen mit ihren Geschäftsverhältnissen umzugehen, kann den Filz vielleicht nicht beseitigen, aber zumindest das Ausmaß eindämmen, das er angenommen hat.

Vor allem sollte politische Korruption in Deutschland endlich strafbar werden, die bisherigen Regelungen sind eher ein Feigenblatt – selbst Bestechung von Abgeordneten ist bei uns quasi straffrei, sofern das Geld erst nach einer gekauften Abstimmung fließt. Vielleicht erklärt dies auch die bisherige Abstinenz von Namen deutscher Politiker in den Datensätzen. Es könnte aber auch daran liegen, dass Deutschland selbst als Steueroase gilt.

Bitte führt ein Lektorat ein! 10^12 heisst “Tera”, nicht “Terra” (es hat nichts mit “Terranern” zu tun), und ein “Kanzelei” gibt es auch nicht (Kanzeln legen nämlich keine Eier). Eine “Abstinenz aus” etwas gibt es nicht, sondern eine “Abstinenz von” oder ein “Fehlen in”. Auch fehlende Kommas sind recht störend, besonders jedoch stören mich Sätze ohne jeden grammatikalischen Sinn. Bei “diese Firmen operieren in Ländern, … vom Gewinn deswegen mehr für Inhaber und Investoren übrigbleibt” würde es sehr helfen, an der richtigen Stelle ein “in denen” einzufügen.

Ich bitte um Entschuldigung für die Fehler. Den Artikel schrieb ich Sonntagnacht und bat noch um Lektorate, die dann montags früh auch gemacht wurden – danach wurde der Artikel gleich veröffentlicht. Wir wollten hier so aktuell wie möglich sein, haben ins unserer Eile aber anscheinend einige Fehler übersehen. Nochmals Entschuldigung dafür und danke für den Hinweis. Ich habe alles genannte korrigiert.

Grundsaetzlich hat Sebastian Bork ja Recht, auch wenn er in seiner Stellungnahme ein wenig wie ein Gymnasiallehrer rueberkommt, aber Blogs sollten wirklich nicht zur Vernachlaessigung von Sprache und Grammatik fuehren. Tippfehler kommen immer mal vor, aber ganze Satzfehlkonstruktionen und unrichtige Wiedergabe von Fremdworten machen sich nicht gut.

Zum eigentlichen Thema : So mancher Wuerdentraeger und Politiker, der bislang Wasser predigte, ist durch die jetzigen Recherchen nunmehr beim Weintrinken erwischt worden, nicht nur Herr Gunnlaugson aus Island und die vielen anderen, die erwaehnt werden, sondern inzwischen offenbar auch der Prime Minister aus Grossbritannien.

Grundsaetzlich ist es nicht rechtswidrig, Offshore-Unternehmen zu gruenden. Dies geschieht zB im Schiffahrtssektor schon seit den dreissiger Jahren des vergangenen Jahrhunderts, ohne dass damit automatisch kriminelle Absichten manifestiert werden.

Kriminell wird es dann, wenn man durch eine solche Konstruktion Steuern vermeiden will, die eigentlich im Heimatland faellig waeren, aber durch eine Scheinverlagerung in ein Steuerparadies nicht oder nur in geringem Umfang dort – aber dann nicht im Heimatland – anfallen, somit dem Fiskus des Heimatlandes widerrechtlich entzogen werden.

” Im Grunde ist daran nichts Illegales ” Steuern fallen dort an, wo die Geschäfte primär getätigt werden. Firmen zu gründen in Ländern, in denen die Steueren niedriger sind, und die Gewinne dorthin zu transferieren, bedeutet, nicht dort zu zahlen, wo die Geschäfte getätigt werden. “Steuerverkürzung”, wie das so euphemistisch schön im Neudeutschen heisst, ist Steuerhinterziehnung, und so viel ich weiss, ist das sehr wohl illegal, auch wenn das weltweit ein Sport nicht nur von Unternehmen ist. Hat jemand die heuteshow am letzten Freitag gesehen? Die behaupten nicht, was falsch oder nicht gut recherchiert ist – und die Macher der heuteshow sind seit Beginn an noch nie vor Gericht gezogen worden wegen ihrer Aussagen. Und hier geht es nicht um die Freiheit von Kunst oder Satire. Wer aufmersam liest, weiss, dass stimmt, was sie sagen. Nur die Form ist amüsant, nicht die Fakten.